OFICINAS LEPEHIS 2025/2

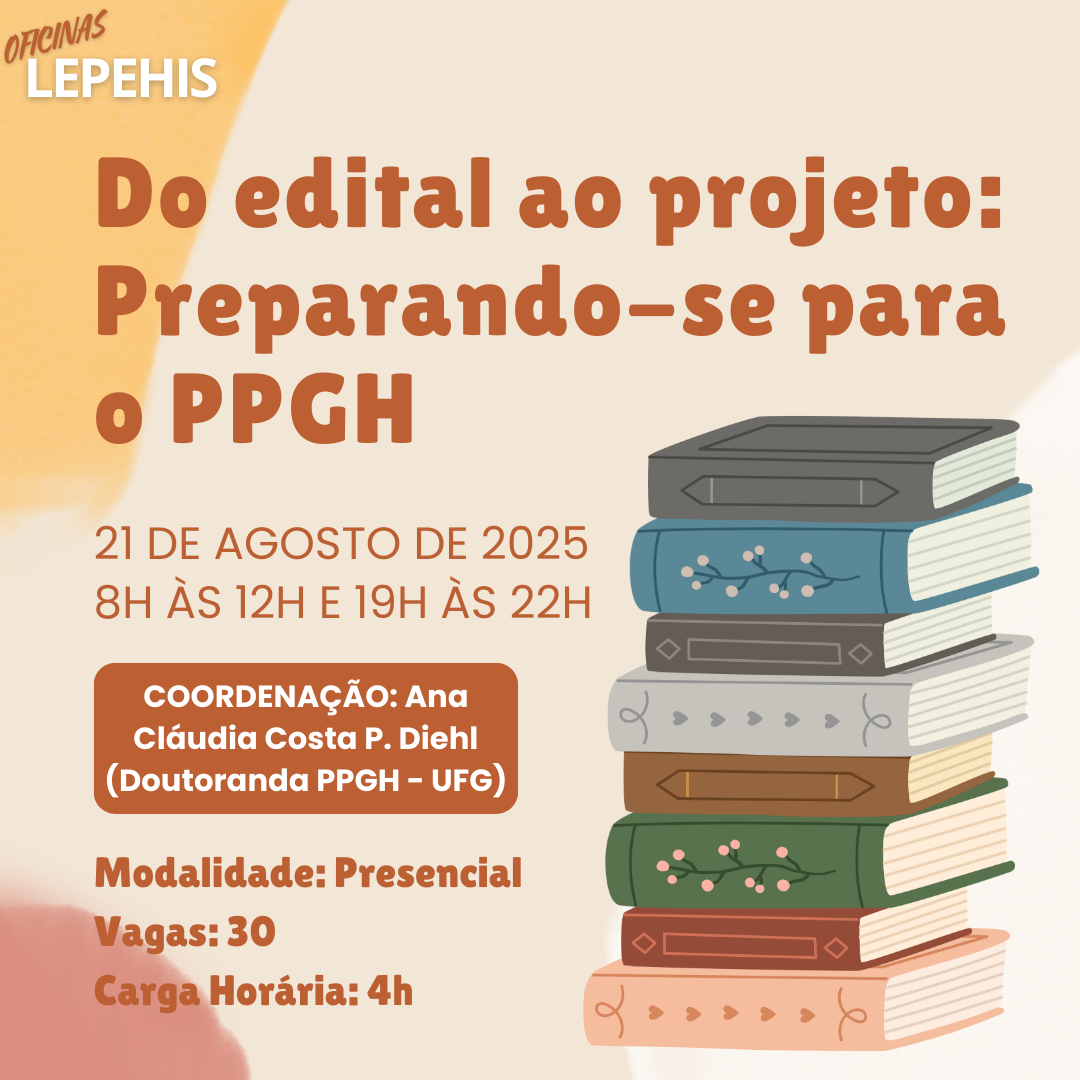

1. Do Edital ao Projeto: Preparando-se para o PPGH

Com o objetivo de estimular os estudantes da Faculdade de História a ingressarem no PPGH, esta oficina buscou orientar os alunos sobre o processo seletivo de 2026, bem como perpassar pontos importantes do Edital nº 002/2025. Desse modo, o objetivo geral consistiu em esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo e suas fases. Ademais, evidenciou os critérios relevantes avaliados na prova escrita de História, conforme indicado no item 7.4 do Edital. Também destacou-se e discutiu-se os pontos principais para a elaboração do Projeto de Pesquisa, apontados no item 8.3, tal como o Roteiro para Elaboração de Projeto de Pesquisa, presente no anexo VI do Edital. Considerando a importância da integração entre graduação e pós-graduação, a oficina contou com a presença de pós-graduandos, que compartilharam seus percursos e experiências enquanto pesquisadores.

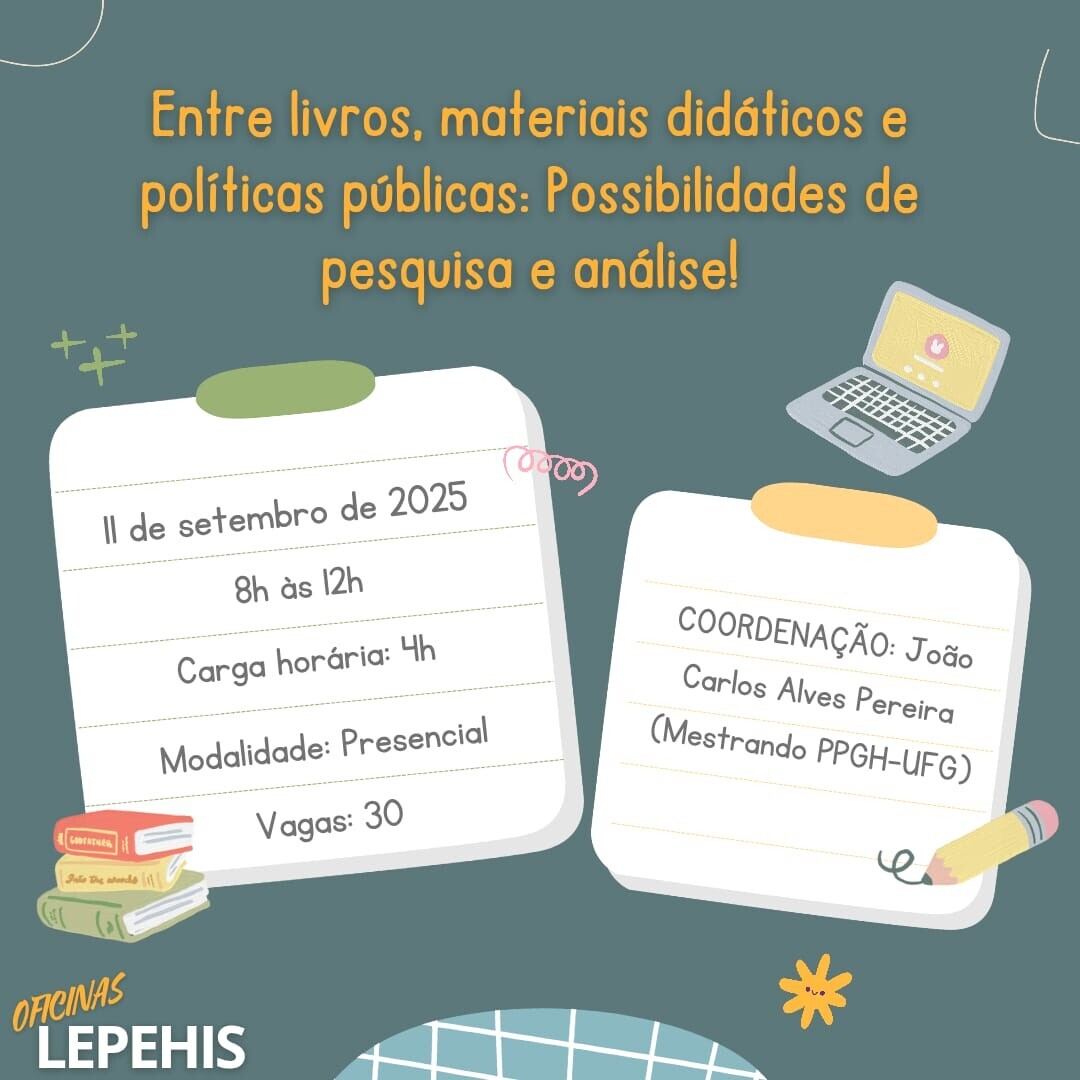

2. Entre livros, materiais didáticos e políticas públicas: possibilidades de pesquisa e análise

Perspectivamos discutir o conceito de texto, livro e material didático e suas diversas formas de abordagem. Nessa linha, pretendeu-se demonstrar que esse instrumento da aprendizagem histórica é um conhecimento em circulação na cultura histórica. Assim, delineou-se caminhos para análise e pesquisa em livro e materiais didáticos de história por intermédio das reflexões de Bittencourt (2008) e Rüsen (2010). Para tanto, alinharam-se determinadas reflexões e análises com uma reflexão das políticas públicas educacionais nas últimas décadas, demarcando o lugar do livro didático e ensino de história na política.

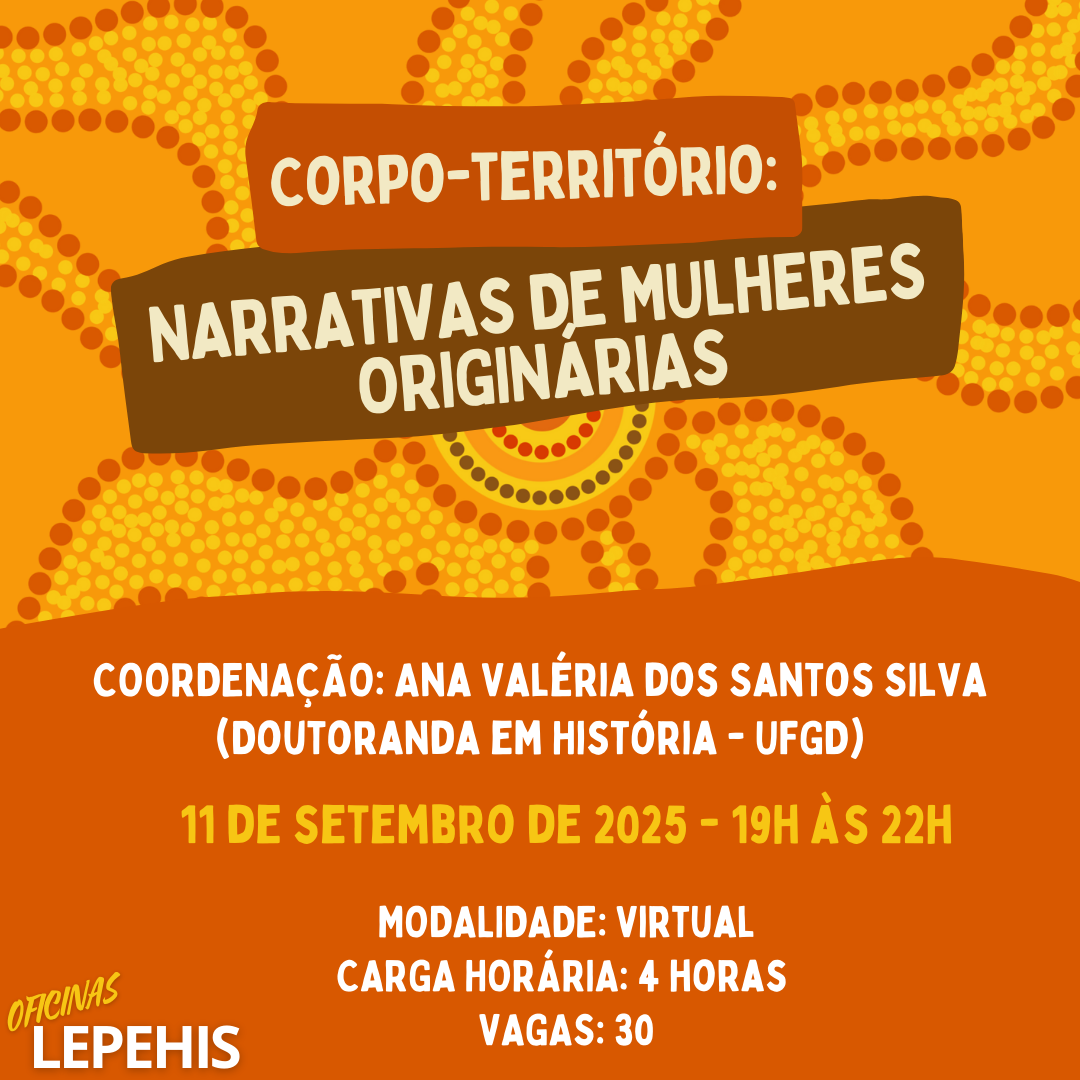

3. Corpo-Território: Narrativas de Mulheres Originárias

A oficina teve como objetivo abordar diversas produções escritas por mulheres indígenas, buscando construir diálogos e possibilidades didáticas a partir de um recorte de gênero. Nesse sentido, foram discutidos temas como territorialidade, gênero e etnia, utilizando como recurso as próprias produções dessas autoras. Com isso, pretendeu-se compreender como as mulheres indígenas utilizam suas narrativas como forma de luta para romper com a colonialidade de gênero ainda presente. Ao final, em diálogo, pensou-se em propostas pedagógicas em que as vozes femininas indígenas sejam reconhecidas como produtoras de saberes, promovendo uma educação antirracista, intercultural e comprometida com a diversidade de experiências e epistemologias.

4. Educação Patrimonial: Os patrimônios sensíveis no Brasil

Com o objetivo de apresentar as discussões historiográficas acerca dos patrimônios sensíveis no cenário brasileiro, a oficina foi desenvolvida em dois momentos: em um primeiro momento foram apresentados aos ouvintes os conceitos de Educação Patrimonial e Patrimônios Sensíveis, trazendo exemplos concretos de patrimônios sensíveis no Brasil. No segundo momento realizaram-se discussões em grupos sobre alguns patrimônios sensíveis que temos no Brasil para serem apresentados aos demais colegas pelos grupos.

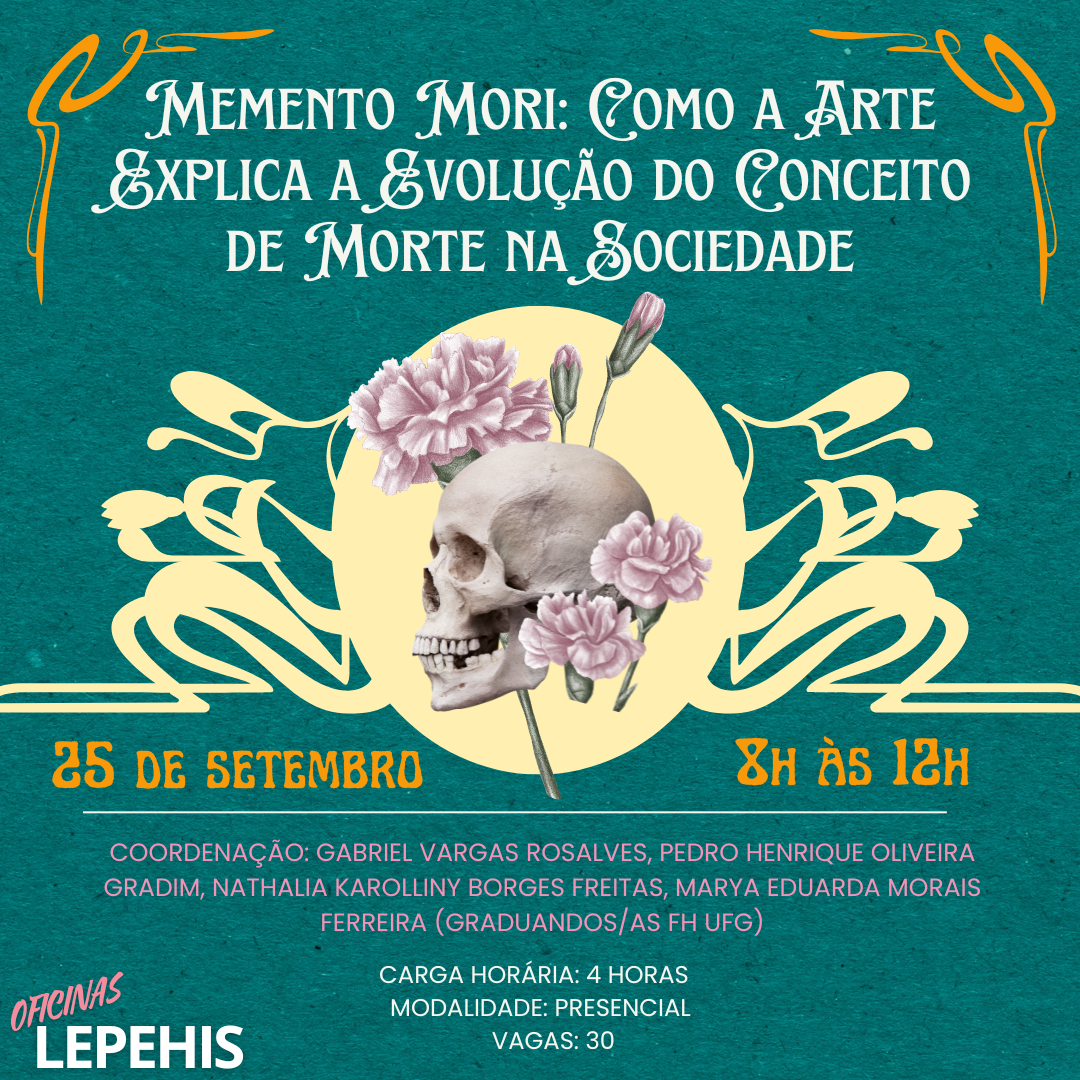

5. Memento Mori: Como a Arte Explica a Evolução do Conceito de Morte na Sociedade

O conceito de morte passou por diversas transformações ao longo da história humana, influenciado por avanços científicos, mudanças sociais, culturais e de valores. Essas transformações moldaram a maneira como diferentes sociedades compreenderam e se relacionaram com a ideia da morte. A oficina teve como proposta investigar essas mudanças históricas, analisando como elas se manifestaram em diferentes períodos. Para isso, foram observadas obras de arte do passado e do presente, buscando identificar como cada época explorou o tema da morte a partir de suas próprias concepções, sensibilidades e visões de mundo.

6. Metodologias de Pesquisa em História Intelectual

A experiência humana, em seu múltiplo e indômito fazer-se, teve na escrita um de seus veículos mais notáveis. Como bem disse Flaubert, escrever foi uma maneira de viver. Uma das formas mais proeminentes com que a escrita se operou na modernidade dizia respeito ao discurso do intelectual. Este sujeito, historicamente localizado, foi aquele que, como afirmou Karl Mannheim em Ideologia e Utopia, mediou tramas sociais, com especial capacidade e responsabilidade de análise, crítica e síntese de processos históricos através da palavra. Por outro ângulo, foi também aquele que, no olhar gramsciano, não só se inseriu, mas emergiu ele mesmo das tramas sociais, que não ressignificou a cultura de fora, mas esteve em indissociável contato com ela. Os intelectuais, sujeitos que intervieram na história, fizeram-no através de suas ideias. Nesse sentido, o estudo das ideias escritas, como afirmou Dominick LaCapra em Rethinking Intellectual History, operou como mecanismo de preservação e reinterpretação de produtos históricos e culturais textuais. Investigá-los exigiu inspecionar o texto a partir de si mesmo, de seu contexto de enunciação e de suas intenções, mas também avaliar seus usos situados da linguagem constitutivos de significantes textuais. A oficina pretendeu realizar um debate introdutório sobre os motivos e os caminhos da história intelectual, perscrutando o significado histórico e filosófico do discurso dos intelectuais e de suas ideias em texto, bem como avaliando os caminhos que a historiografia já percorreu e o acúmulo que conquistou na construção metodológica deste campo disciplinar.

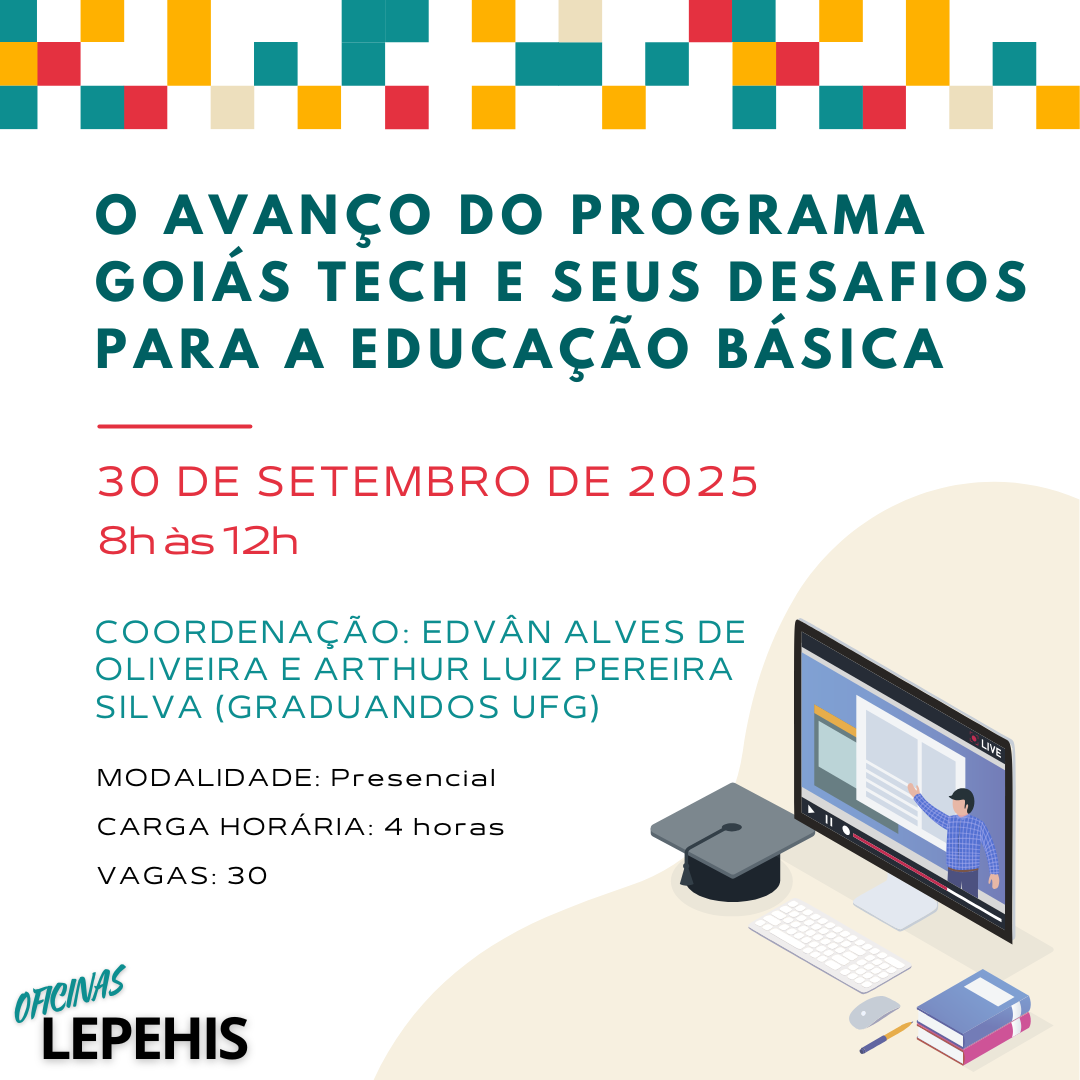

7. O avanço do programa Goiás Tech e seus desafios para a educação básica

A oficina pretendeu refletir sobre as múltiplas questões que envolvem a educação mediada por novos recursos digitais, com destaque para o Programa Goiás Tech, criado em 2020 com o objetivo de levar ensino de qualidade a zonas rurais e regiões remotas do estado de Goiás. Foram debatidos temas como a ampliação do acesso à internet, o uso das redes sociais e os desafios da incorporação de recursos emergentes, como a inteligência artificial (IA). Ao analisar essas ferramentas de tecnologia e comunicação, especialmente a IA e as redes sociais, evidenciou-se a importância de saber explorar e administrar seus imensos potenciais — tanto positivos quanto negativos — de modo a compreendê-las como instrumentos a serviço da educação, e não como fins em si mesmas.

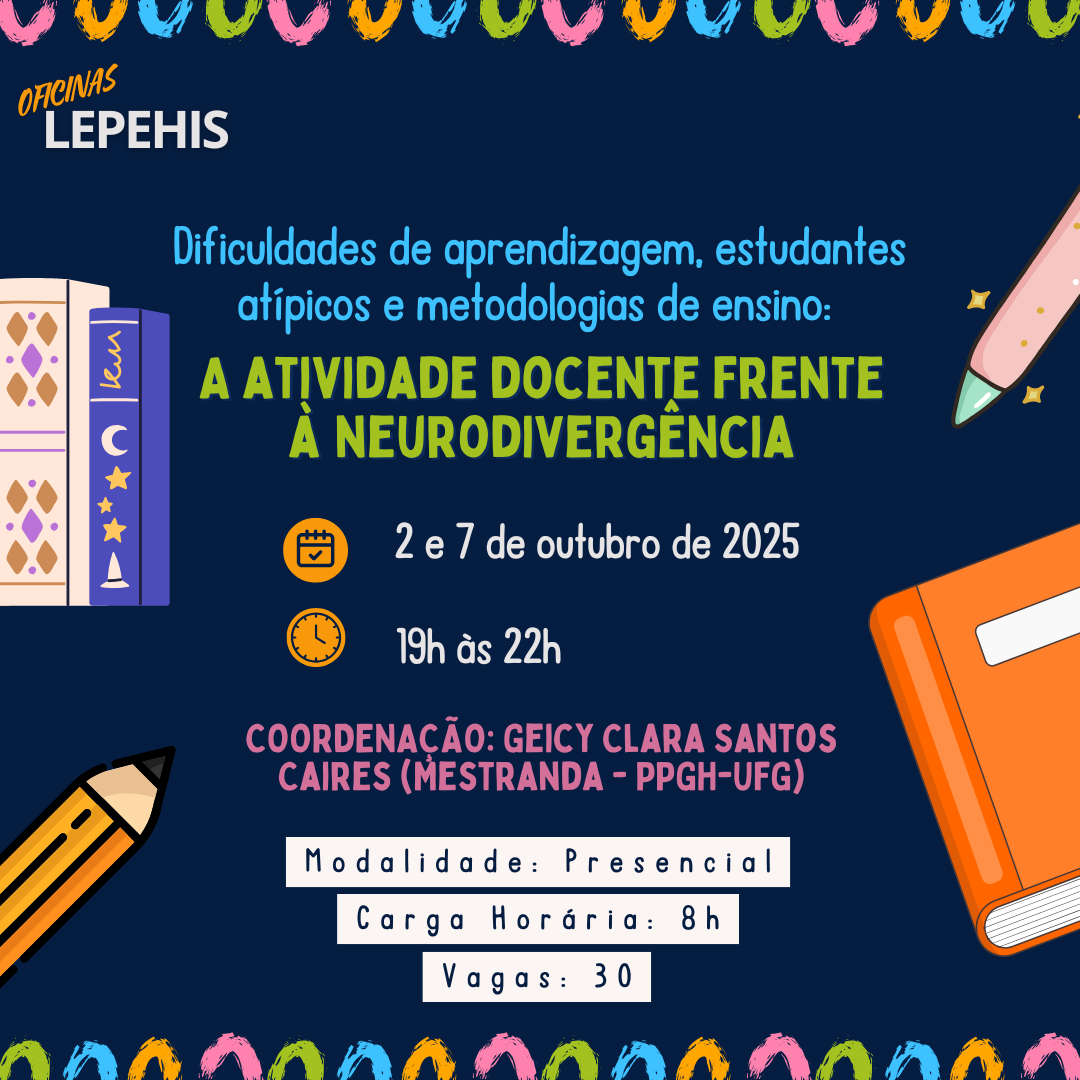

8. Dificuldades de aprendizagem, estudantes atípicos e metodologias de ensino: a atividade docente frente à neurodivergência

As turmas diversificadas em termos de condições neurológicas, físicas e de saúde tornaram-se uma realidade cada vez mais comum nas escolas e em outros espaços da sociedade. Por um lado, a presença dessas pessoas em ambientes antes inacessíveis denotou uma reescrita — ainda que tímida — da norma social. Por outro, esse avanço não foi acompanhado por uma formação informada nem por uma capacitação adequada, especialmente no caso dos professores. Nesse contexto, a oficina foi organizada em dois momentos: um de caráter mais geral e outro mais específico. O primeiro encontro propôs discutir as dificuldades de aprendizagem comumente apresentadas pelos estudantes, as atipicidades e suas características, além de metodologias de ensino e estratégias de planejamento que poderiam contribuir para tornar o processo de ensino-aprendizagem menos penoso e mais significativo. O segundo encontro foi dedicado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), abordando suas características, implicações e possibilidades de ação docente. Em ambas as etapas, foram realizadas atividades que buscaram ampliar o debate e favorecer a percepção da aplicabilidade prática dos conteúdos discutidos.

9. Da viola à guitarra: trajetórias comerciais e mudanças sonoras na música sertaneja entre as décadas de 1960 e 1990

A partir da segunda metade da década de 1980, observou-se uma crescente inserção da música sertaneja nos meios de comunicação de massa, especialmente nas programações radiofônicas e nas trilhas sonoras de telenovelas. Essa visibilidade ampliada representou não apenas uma conquista de espaço midiático, mas também o início de um processo de transformação estética, temática e identitária do gênero. Partindo das chamadas “modas de viola”, que predominaram na década de 1960 e retratavam, sobretudo, aspectos da vida rural, valores tradicionais e o cotidiano no campo, a música sertaneja passou por profundas reformulações ao longo das décadas seguintes. Segundo Alonso (2011, p. 323), as mudanças refletiram não apenas alterações nos arranjos musicais e nas letras, mas também a incorporação de elementos da música pop, do romantismo comercial e de práticas mercadológicas voltadas à massificação do consumo cultural. Com isso, segundo Fernandes (2023, p. 510), a música sertaneja afastou-se progressivamente de suas raízes rurais, aproximando-se cada vez mais da lógica do entretenimento urbano e das exigências do mercado fonográfico. Nesse sentido, a oficina propôs uma análise histórica e cultural da evolução da música sertaneja, percorrendo as principais transformações ocorridas nas últimas décadas. O objetivo foi compreender os impactos dessas mudanças tanto na construção de novas identidades culturais quanto na sua apropriação pelos meios de comunicação de massa. Investigaram-se as diferentes fases do sertanejo, desde sua vertente mais tradicional até o surgimento do chamado “sertanejo romântico”. Durante a realização da oficina, os participantes foram convidados a escutar e refletir sobre composições representativas de diferentes fases da música sertaneja, abrangendo desde as modas de viola tradicionais até as produções contemporâneas. A escuta crítica foi orientada de forma a evidenciar as transformações temáticas, estéticas e ideológicas ocorridas ao longo das décadas. Ao final da atividade, propôs-se uma dinâmica interativa na qual os participantes, organizados em grupos, analisaram trechos selecionados de letras de músicas e imagens relacionadas ao universo sertanejo (como capas de álbuns, figurinos e cenários). Com base nos elementos identificados, relacionaram-nos aos respectivos períodos históricos do gênero, argumentando suas escolhas a partir dos conhecimentos discutidos ao longo da oficina. Essa prática teve como objetivo promover o desenvolvimento do olhar crítico sobre os processos de transformação cultural e a capacidade de interpretação contextualizada.

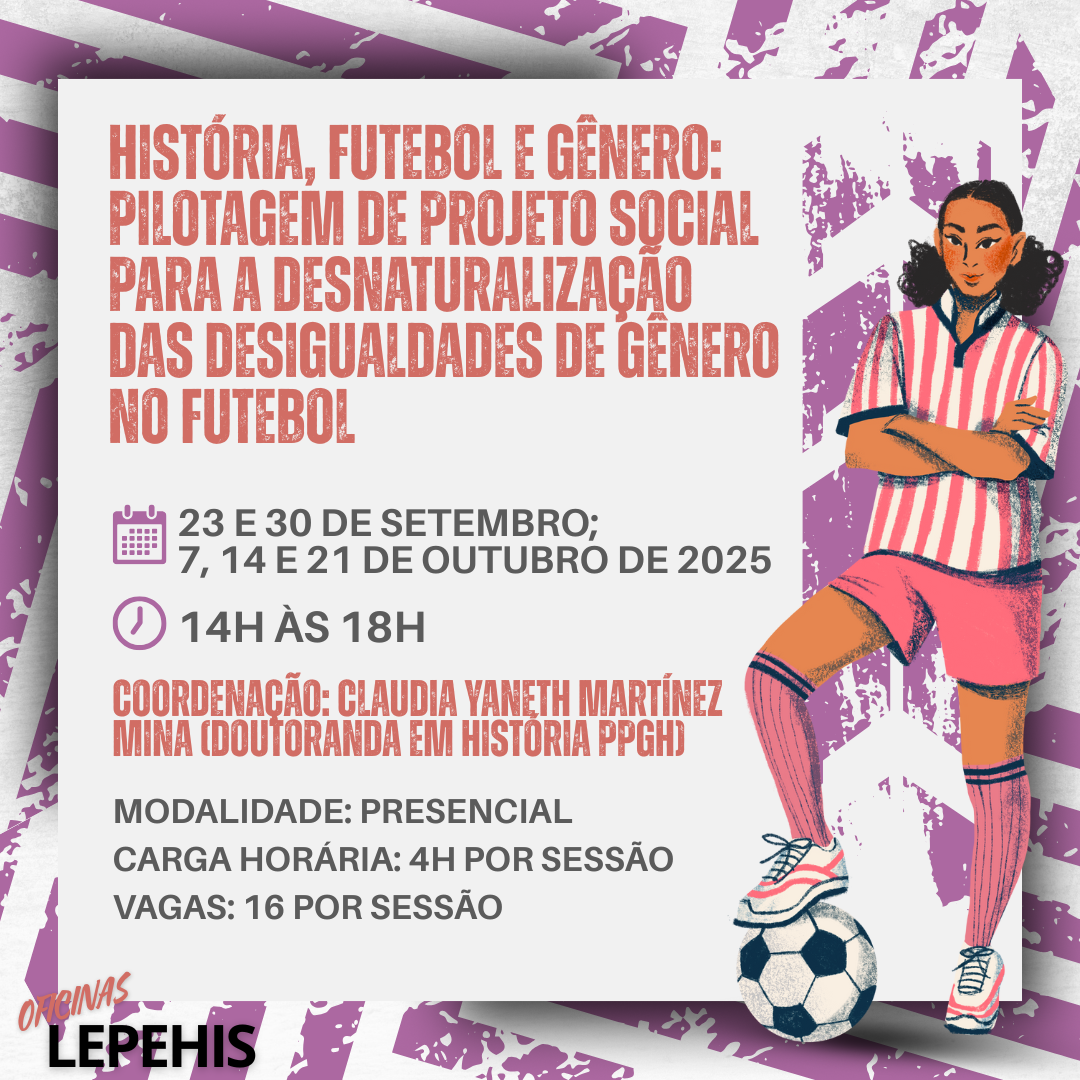

10. História, Futebol e Gênero. Pilotagem de projeto social para a desnaturalização das desigualdades de gênero no futebol

Partindo do reconhecimento da existência de discursos sobre as identidades de gênero que costumavam ser percebidos como naturais e que, como consequência, produziam desigualdades sociais, esta série de oficinas teve como objetivo desnaturalizar as “verdades” em torno do gênero. Para isso, foram utilizados o futsal e as histórias de vida como ferramentas-chave para questionar e reconstruir essas narrativas. A partir de uma abordagem teórica baseada em Michel Foucault, foi realizada uma análise histórica do futebol, que evidenciou como as mulheres foram sistematicamente excluídas dessa prática esportiva. Essa primeira parte permitiu compreender como operavam os discursos de poder na construção das diferenças de gênero. Em uma segunda etapa, foram desenvolvidas oficinas práticas que incluíram a pilotagem de um projeto social orientado a confrontar e transformar esses discursos. Além disso, o projeto utilizou as histórias de vida de algumas atletas de futebol como ferramenta de análise, o que possibilitou aprofundar a compreensão sobre as experiências e as desigualdades de gênero no esporte. Essa experiência também contribuiu para o fortalecimento de habilidades esportivas no futsal e para a vivência de uma metodologia alternativa de jogo, denominada Futebol para a Vida (FPV), que promoveu a inclusão, a reflexão e o trabalho em equipe. O objetivo geral foi aplicar conhecimentos históricos como ferramentas para promover processos de transformação social e comunitária por meio de projetos sociais.

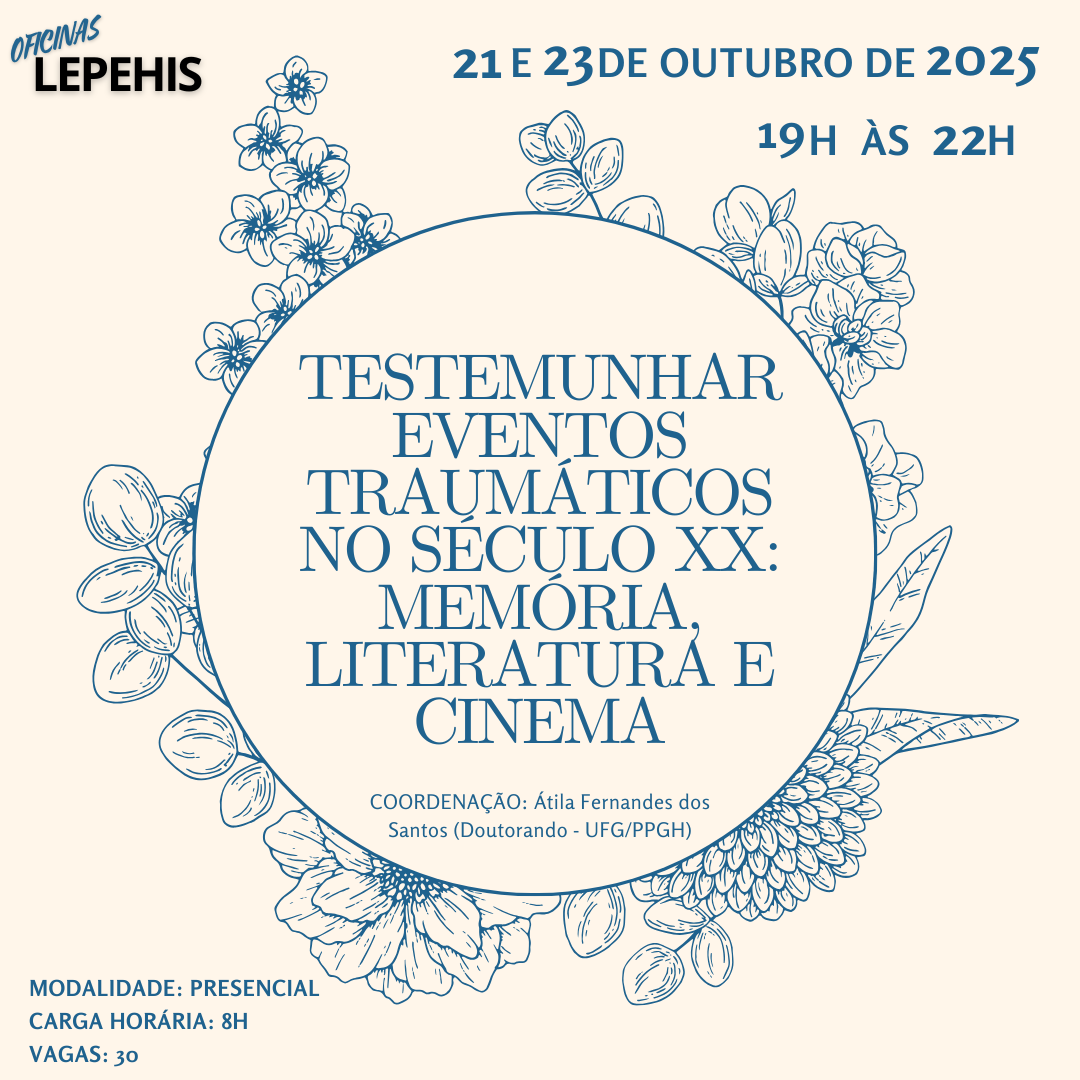

11. Testemunhar eventos traumáticos no século XX: memória, literatura e cinema

Esta oficina teve como propósito problematizar a figura da testemunha de eventos traumáticos a partir de uma abordagem interdisciplinar, articulando história, literatura, cinema e psicanálise. O objetivo central foi analisar e comparar obras testemunhais e ficcionais que se dedicaram a narrar experiências de trauma ao longo do século XX. No primeiro encontro, foi introduzido o estudo do trauma histórico, com ênfase no Holocausto/Shoah. Foram discutidos conceitos fundamentais como testemunho, memória e a tentativa de apagamento das provas empreendida pelo regime nazista. A partir da análise de trechos do documentário Noite e Neblina (1956) e do livro Os Afogados e os Sobreviventes (1986), de Primo Levi, buscou-se examinar como o cinema e a literatura funcionaram como formas de elaboração e mediação da experiência traumática, revelando a complexidade do evento. No segundo encontro, o debate concentrou-se nos limites éticos e estéticos da representação do trauma, comparando trechos do filme Shoah (1985) com as reflexões de Levi sobre a “zona cinzenta”. A discussão procurou evidenciar como a arte e o testemunho desafiaram o trabalho do historiador, colocando em questão as fronteiras entre memória, narrativa e representação histórica.

12. Fotografia e história: da fotodocumentação às fotos-conceito

A oficina buscou apresentar e discutir características fundamentais do uso da fotografia nas Humanidades, estimulando que os participantes pudessem não apenas empregar esse tipo de material em suas atividades acadêmicas e profissionais, mas também produzir fotografias de forma crítica e criativa. A proposta articulou teoria e prática, promovendo reflexões sobre o potencial da imagem fotográfica como instrumento de pesquisa, ensino e intervenção social.

Programa:

i. Especificidades dos documentos fotográficos (e audiovisuais): foram abordados aspectos relacionados ao suporte, à técnica e ao meio, bem como discussões sobre imagem, ilusão e realidade, contexto e significado.

ii. Fotodocumentação e o ciclo da informação: apresentaram-se conceitos, usos e aplicações no campo das Humanidades.

iii. Fotos-conceito: discutiram-se experiências e propostas voltadas à elaboração de projetos didáticos, iniciativas de popularização de saberes e ações de conscientização histórica.

iv. Prática: os participantes produziram e socializaram fotos-conceito, aplicando os conteúdos discutidos.

13. Multiplicitação Dramática: Explorando as Fronteiras Afetivas do Ensino de História

O campo do Ensino de História constituiu-se, por natureza, como um campo de fronteira (Caimi & Mistura, 2019), tensionado entre os saberes da Ciência Histórica, da Educação, da Psicologia e de outras áreas do conhecimento. Essa posição singular, longe de representar uma fragilidade, configurou-se como uma potência, pois demandou reflexões constantes sobre os modos de aprendizagem histórica. Tradicionalmente, o ensino da disciplina privilegiou abordagens predominantemente cognitivas e racionais, centradas na transmissão de conteúdos — muitas vezes distantes da vida concreta, das experiências e dos afetos dos discentes (Cainelli, 2021). A Educação Histórica, enquanto campo de investigação, avançou ao demonstrar que a formação do pensamento histórico ultrapassava a mera aquisição de informações factuais. Tratou-se de um processo que envolveu competências complexas, como a empatia histórica, a atribuição de significância e a compreensão histórica — dimensões que conectaram o passado ao presente na construção das identidades e na orientação para a ação no mundo (Barca, 2001). Entretanto, como indicaram diversas pesquisas, persistiu uma lacuna entre a produção acadêmica da História e sua tradução em experiências significativas de ensino (Cainelli, 2021). Esta oficina propôs explorar precisamente essa fronteira. Inspirada no Esquizodrama, introduziu a Multiplicitação Dramática (Hur, 2023) como ferramenta para operacionalizar, de modo vivencial, os objetivos da Educação Histórica. Partiu-se do princípio de que o conhecimento histórico não foi apenas processado pela mente, mas também vivido, sentido e corporificado. O método proposto buscou, portanto, revisitar os conhecimentos históricos sedimentados ao longo da vida, raspar as camadas de narrativas cristalizadas e produzir novas compreensões por meio da dramatização e do corpo. Assim, criou-se um “espaço entre” — um território de encontro onde a História dialogou diretamente com a experiência dos sujeitos envolvidos.

14. Cinema e consciência moral: a imoralidade como princípio ético na aprendizagem histórica

A consciência moral foi compreendida como a dimensão dinâmica da consciência humana responsável por orientar as ações dos indivíduos com base em valores morais (Rüsen, 2010). Ela operava em articulação com a consciência histórica no processo de orientação da vida prática, promovendo reflexões sobre as narrativas históricas. Para Rüsen, a consciência moral genética constituía o tipo ideal dessa expressão, caracterizada pela historicização e pelo reconhecimento da variabilidade dos princípios morais ao longo do tempo e do espaço — etapa que sucedia a fase crítica, marcada pelo rompimento com a obrigatoriedade de manutenção desses princípios. Sob esse viés, interpretamos tal ruptura como um caminho possível para a construção ética, uma vez que, em contextos históricos nos quais pressões normativas externas geravam consequências antiéticas, os indivíduos desafiavam esses valores para se reaproximarem de um ideal ético (Ricoeur, 2011). Assim, defendemos que a reflexão moral a partir de narrativas tidas como “imorais” poderia contribuir para a formulação de novas narrativas históricas orientadas pelo ideal ético ricoeuriano. Considerando a potencialidade formativa da narrativa histórica na transformação das consciências moral e histórica dos estudantes (Rüsen, 2010) e o cinema como fonte e produtor de narrativas históricas (Lagny, 2009; Napolitano, 2022), propusemos a introdução de dilemas morais nas aulas de História (Löfström, 2022) com base em fontes fílmicas. Nessa perspectiva, o cinema configurava-se como um objeto artístico capaz de estimular e evocar as subjetividades dos estudantes, articulando-as à cognição histórica a partir de reflexões enraizadas na própria epistemologia da ciência de referência (Löfström, 2022; Napolitano, 2009; Schmidt, 2020).

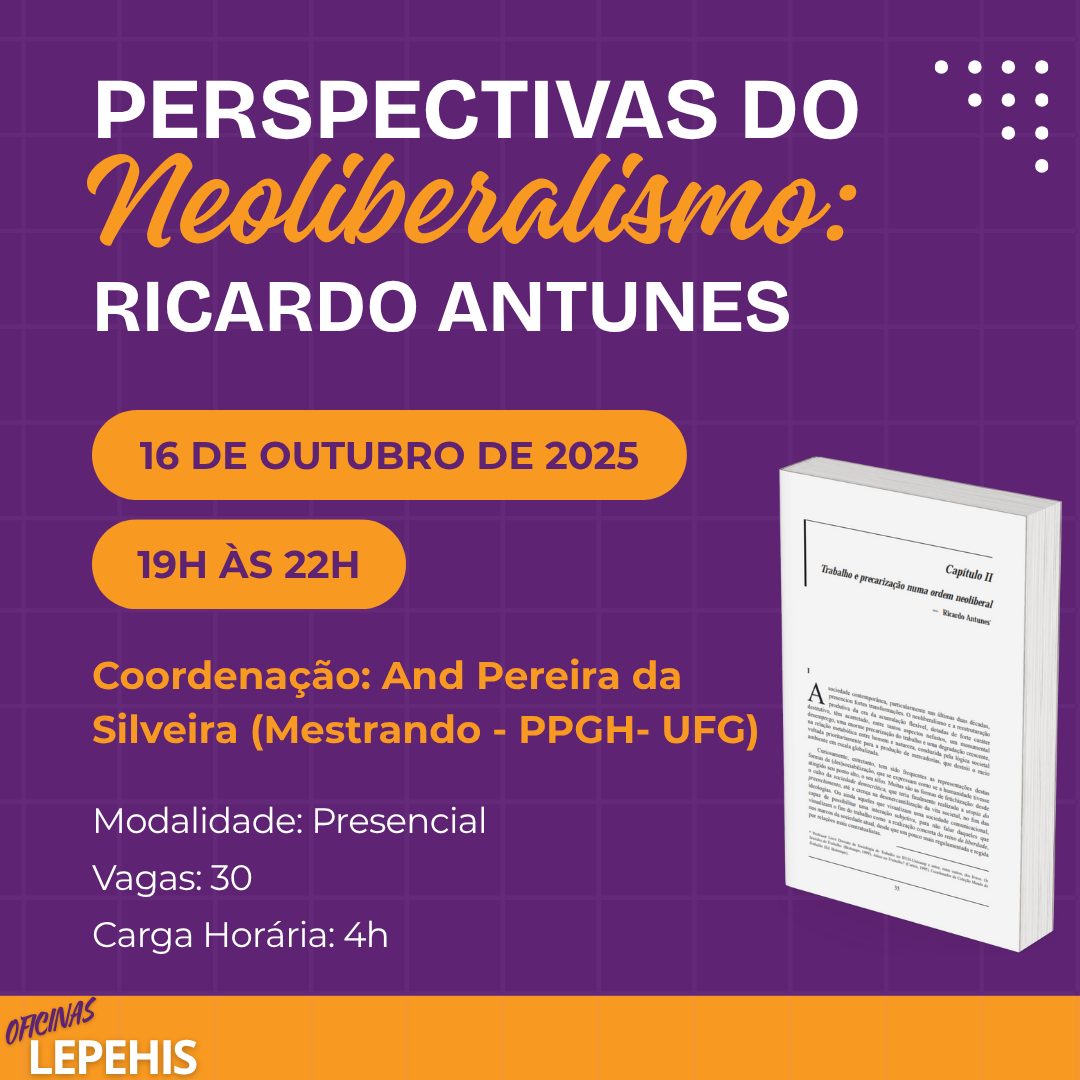

15. Perspectivas do Neoliberalismo: Ricardo Antunes

A oficina buscou compreender a concepção de neoliberalismo e seus desdobramentos no texto “Trabalho e precarização numa ordem neoliberal”, de Ricardo Antunes, discutindo como esse projeto político e ideológico reorganizou o capitalismo a partir dos anos 1970, com a desregulamentação do trabalho, privatizações e enfraquecimento das proteções sociais. Antunes argumentou que o neoliberalismo restaurou o poder do capital e aprofundou a precarização, promovendo o desemprego estrutural, a fragmentação da classe trabalhadora e a difusão do “empreendedorismo de si”, que individualizou responsabilidades e enfraqueceu as lutas coletivas. Ao final, concluiu-se que o texto evidenciou como o neoliberalismo destruiu conquistas históricas e intensificou a exploração e a desigualdade nas relações de trabalho.

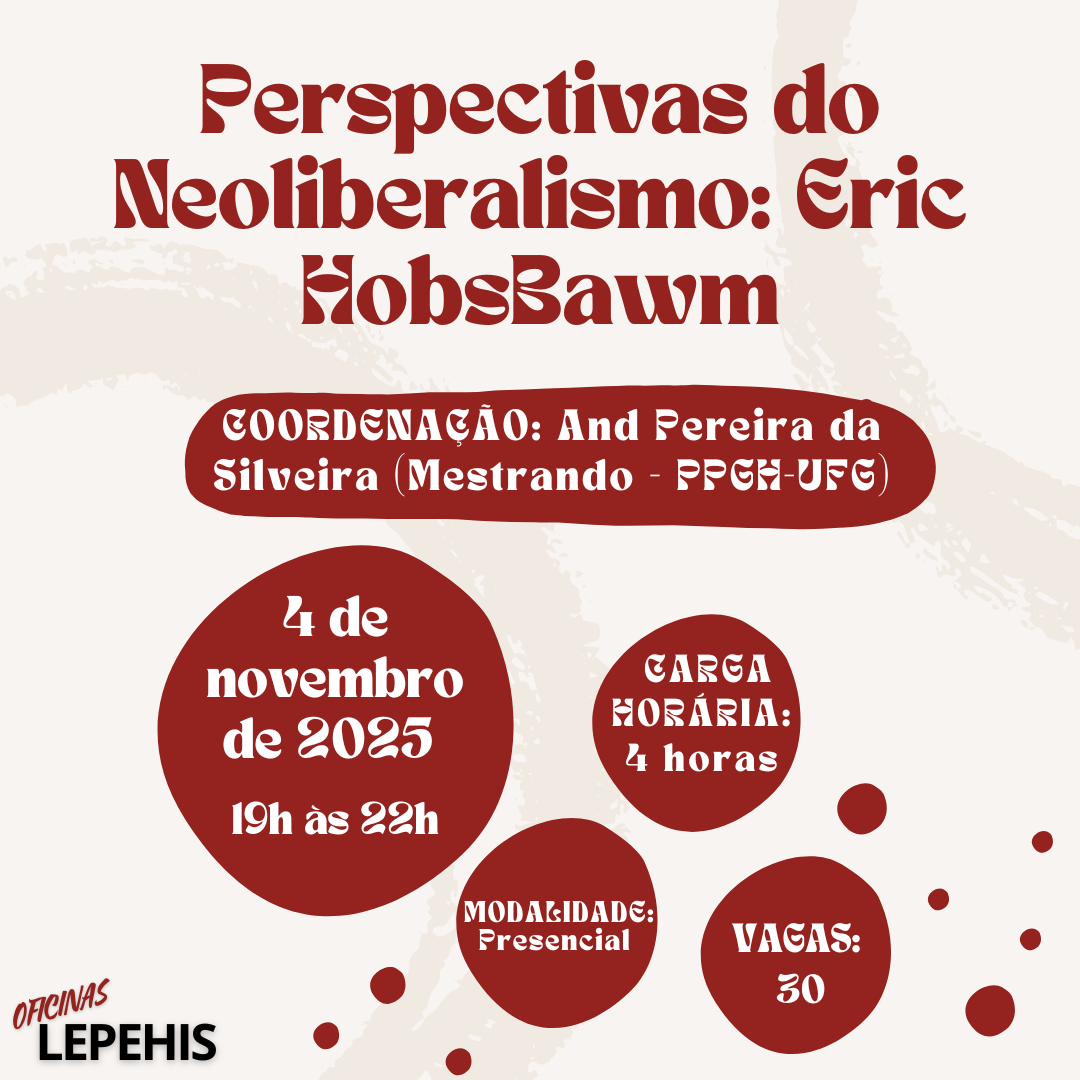

16. Perspectivas do Neoliberalismo: Eric HobsBawm

A oficina visou apreender o entendimento de Hobsbawm sobre neoliberalismo no texto "As décadas de crise".

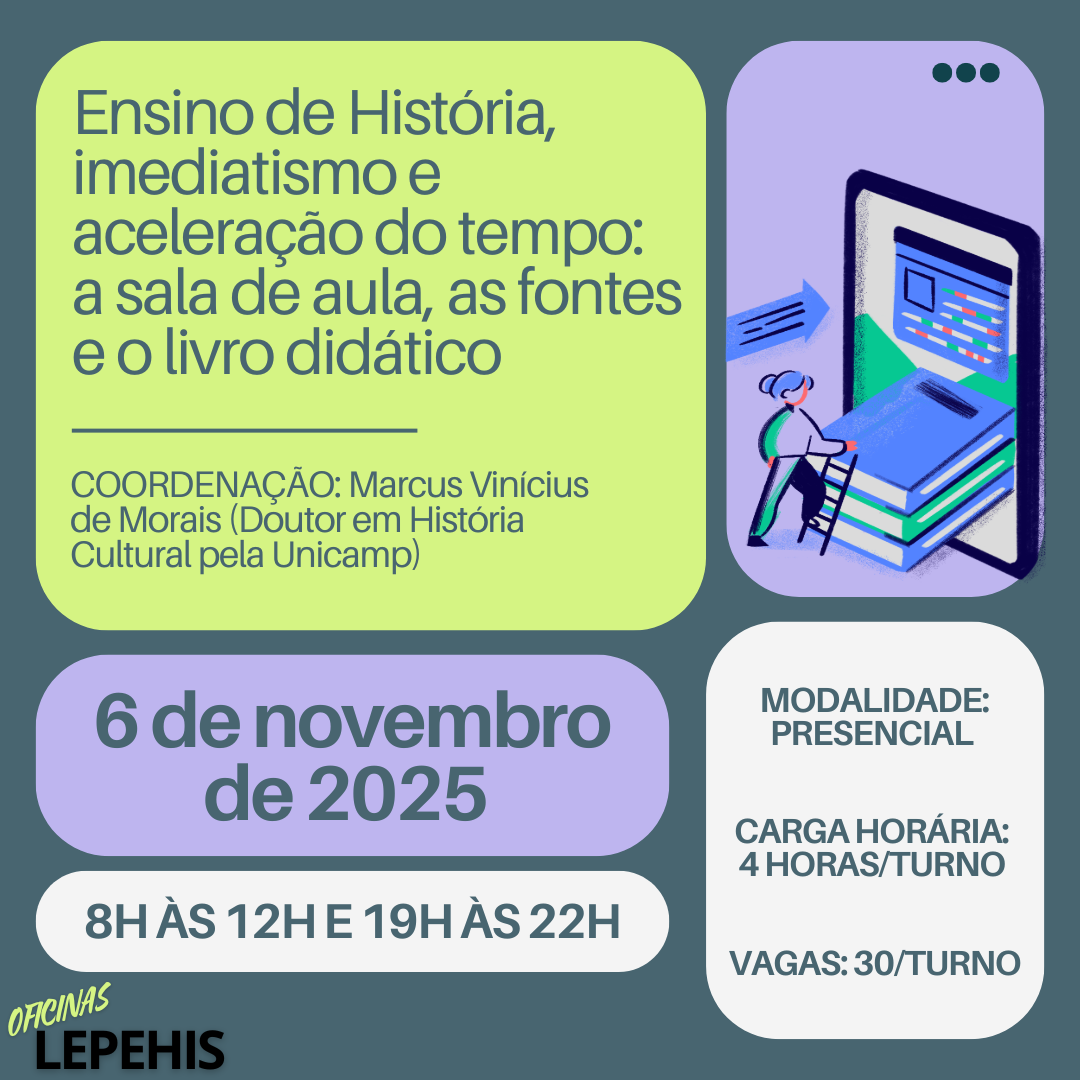

17. Ensino de História, imediatismo e aceleração do tempo: a sala de aula, as fontes e o livro didático

Analisaram-se os desafios contemporâneos encontrados no ensino de História. Abordaram-se o imediatismo do mundo digital, a aceleração do tempo, a crise da leitura, o colapso da verdade, o uso de fontes e a elaboração do livro didático, mas sempre a partir do ponto de vista da sala de aula e da ação docente cotidiana. O encontro, nesse sentido, propôs realizar uma conexão e um diálogo constante entre práticas e reflexões.

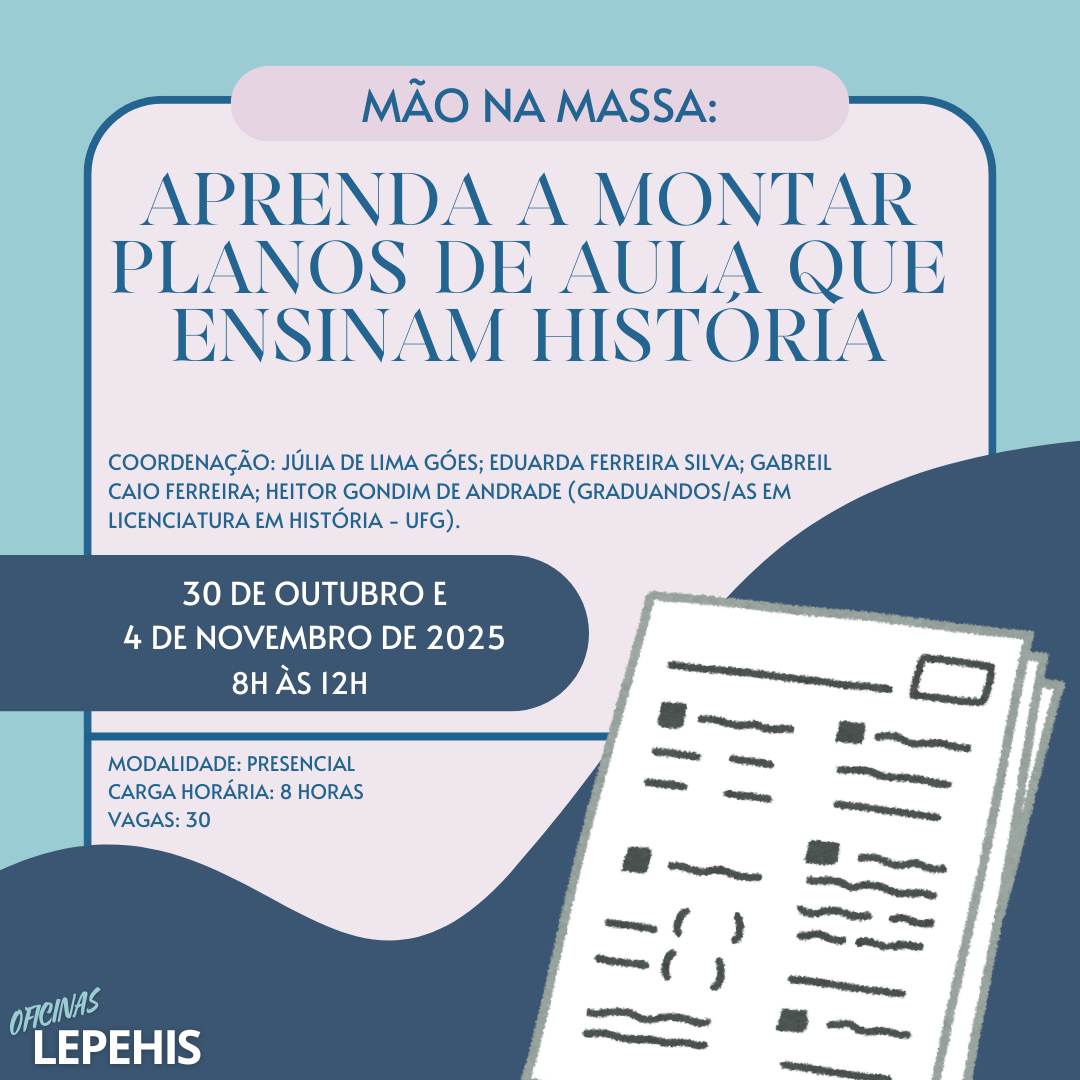

18. Mão na massa: Aprenda a montar Planos de aula que ensinam História

No âmbito da oficina, analisamos, aprendemos e executamos planos de aula construídos no CEPAE (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação), seguindo o modelo desenvolvido pelo Prof. Dr. Rafael Saddi, com o objetivo de planejar aulas eficientes e de ampliar o pensamento crítico dos alunos. A partir disso, o encontro propôs a estruturação circunstanciada do referido modelo de plano de aula, para que os professores pudessem planejar aulas que estabelecessem conexão e diálogo constante entre a fonte histórica e os estudantes, viabilizando práticas e reflexões.

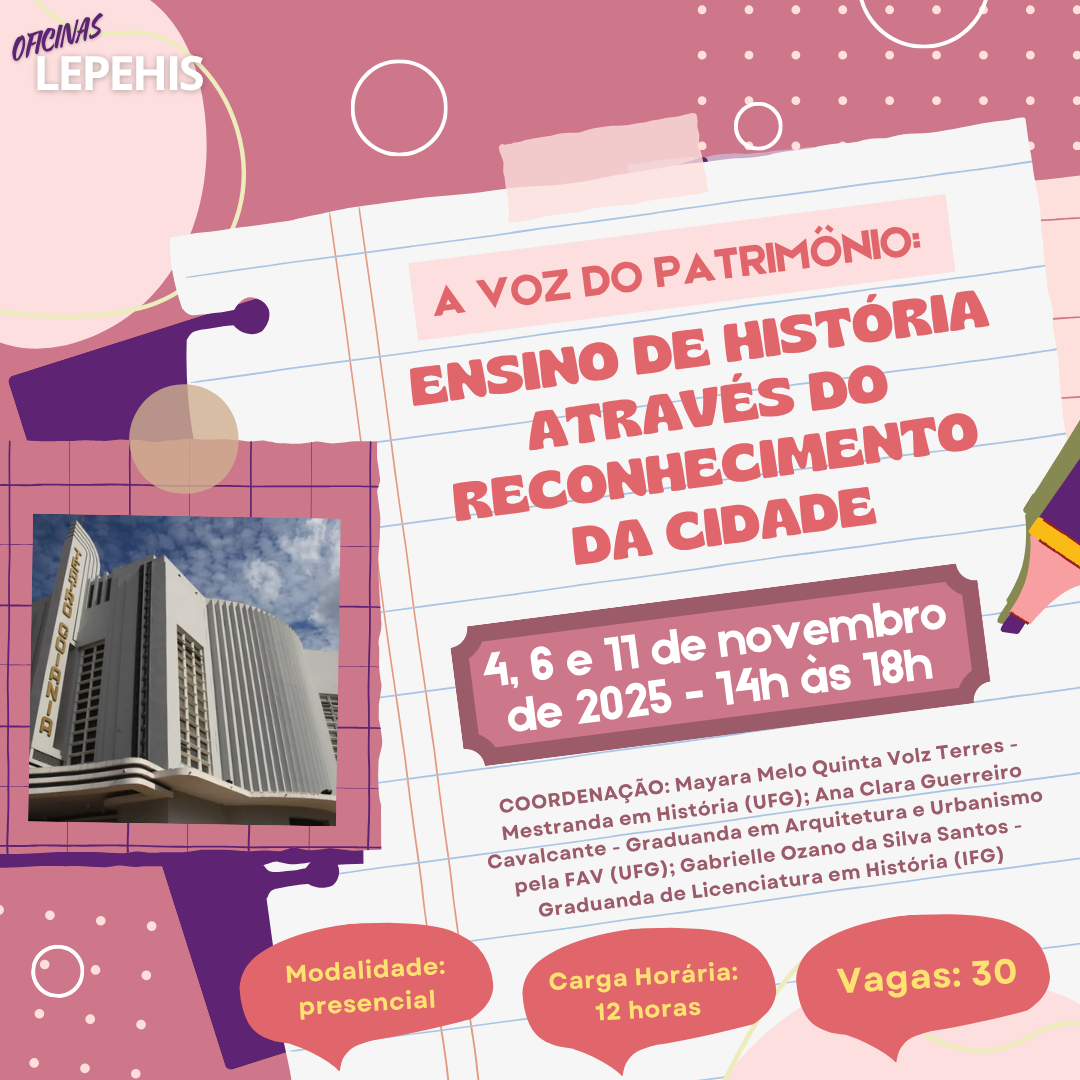

19. A voz do Patrimônio: Ensino de História através do reconhecimento da cidade